2024.10.30 無期転換権ってなに?(後編:第二種計画認定)

社長「ほうほう、無期転換権というものに注意した方が良いことは分かったぞ。で、その第二種計画認定というのは何だい?」

(無期転換権については第一コンサルティングHP→豆知識→2024.10.15アップの前回配信記事ご参照)

ということで今回の記事は、第二種計画認定に関する記事です。

■第二種計画とは?

適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた場合に、その事業主の元で定年後も引き続き再雇用される従業員には無期転換申し込み権が発生しないというものです。

■認定を受ける場合の提出書類

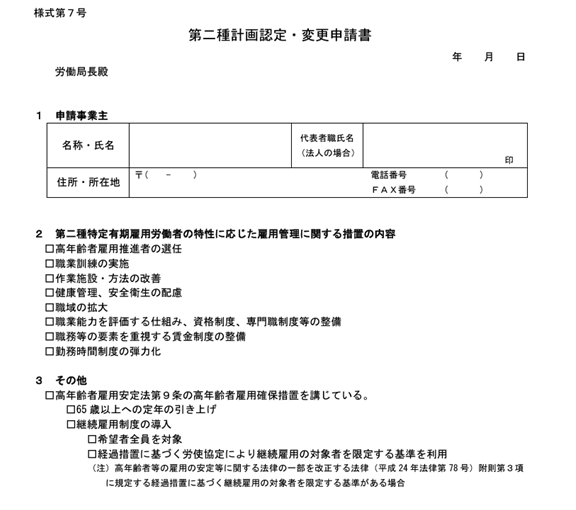

①第二種計画認定申請書(下部に様式の画像掲載)

②就業規則の定年に関する事項の該当部分

③①の書類内で自社が導入した措置に関する資料

(例えば①で「高年齢者雇用推進者の選任」という措置を選んだ場合、選任時の社内掲示や辞令の写し)

■注意点

この第二種計画認定にも注意点があります。この認定を受けられれば、自社で無期転換権が100%発生しないわけではありません。

↑の「第二種計画認定とは?」でも触れましたが、対象となるのは「その事業主の元で定年後も引き続き再雇用される従業員」です。

つまり、自社で定年という段階を経ていない従業員は第二種計画認定を受けていないときと変わらず、無期転換権を有することになるのです。

具体例にしてみます。

A社で60歳の定年を迎えた山田さんが、心機一転B社に入社しました。

B社の定年年齢は60歳であり、B社は山田さんと1年間の有期雇用契約を締結しました。

山田さんの働きぶりは非常に良かったので、その契約は更新を重ね、ついに山田さんの雇用契約期間は6年目に突入しました。

そうすると仮にB社が第二種計画認定を受けていたとしても、山田さんには無期転換申し込み権が発生します。

当然、この権利は前回の記事に記載していた権利と何ら変わりませんので、行使されれば事業主はその申出を拒否することはできません。

なぜ、第二種計画認定の効力が及ばないのか?

先に記載した通り、その事業主の元で定年後も引き続き再雇用されていないからです。

つまり、第二種計画認定によって無期転換権の行使ができなくなるのは、「その事業所で定年を迎えた人のみ」ということなのです。

せっかく第二種計画認定を受けるのであれば、このあたりも含めて会社のルールを定めていきたいですね。

対策としては、二段階目の定年年齢(例えば70歳時点に60歳以上で入社した人のための定年タイミングを設ける)等がありますが、これは自社従業員の年齢等も考慮して慎重に検討すべき事項です。

そもそも60歳以上の従業員を新たに雇用する事業所であれば、そこまで年齢を気にしておらず、「働けるまでは働き続けてほしい」と考えていることもあるかもしれません。

無期雇用転換の申し出があれば、喜んで受け入れようという考えの事業所であれば、そもそも第二種計画認定を受ける必要もありません。

どの選択がベストと決まっているわけではありません。

自社の状況を見つめ直し、自社にとってベストな選択肢を選んでいくことが、今後の重要なポイントになっていくでしょう。